インド人・インド系作家の英語文学

ナーラーヤン、ラシュディから最新作まで

〜インド・南アジアの英語文学2002

関口 真理

Last Revised: October 21, 2002

<初出> 「連載:アジア文学散歩 インド、南アジア系作家の英語文学」『アジアクラブ・マンスリー』2001年10月号〜2002年7月号 (財)アジアクラブ発行(HP掲載にあたり一部追加、改稿した)

1)はじめに:インドの言語・文学事情と英語

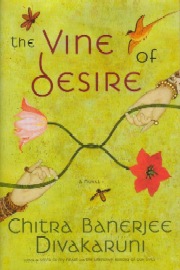

インド人(系)作家の小説が英米の文壇で注目されている。日本でもサルマン・ラシュディ、最近ではアルンダティ・ロイ、ジュンパ・ラヒリー、チットラ・ディヴァカルニーなどの翻訳が出ている。英語は都市部を中心にインドの共通語になっている。英語の有力メディアは多いし、多くの公文書も英語になっている。本来は植民地支配者のもたらした負の遺産であるが、英語力のお陰でインド人は今では世界の様々な分野で大活躍している。

しかし文学の世界では事情が違っていた。インドの言葉にはいずれも長い歴史と文化がある。「源氏物語」と古さを競う文学作品、複雑な韻文、華麗な装飾文字、神への賛歌や切ない恋の詩など伝統を誇ってきた。コミュニケーションのために便宜上役立てばいいのと違い、文学は微妙な感性を表現しなければならない。だからインドにありながら英語で文学するというのは、イギリス人か、その周囲にいる「イギリスかぶれ」のインド人で、本当のインド文学は身近なインドの言葉から生まれるものと考えられていた。インド人の英語文学は二十世紀前半にはジャンルとして確立してきていたが、インド文壇では「インド文学ではない」という反発が強かった。

ここで現代インドの言語事情について触れておきたい。インドには国語という規定がない。国の看板となるのは、憲法で「公用語」と定義されるヒンディー語だ。ヒンディー語を母語とするのは人口10億人のうち3億5000万人(1991年)ほど。かなりの場面で通用するるが、万能ではない。他にもベンガル語(7000万人)、テルグ語(7000万人)など地域ごとに非常に優勢な言語がある。日本で大ヒットした映画「ムトゥ」はタミル語(5,500万人)の作品。意外だが、タミル語圏以外ではこの映画は知られていない。地域限定ではないが、ウルドゥー語はイスラム教徒の共通語である。こうした社会的に有力な言葉を、インド憲法ではヒンディー語に準ずる「第八付則(憲法のこの部分に規定されている)言語」と呼んでいる。日本では、付則言語はよく公用語と混同されている。インドの紙幣に並んで印刷された、ヒンディーとあわせて18の言葉がそれにあたる。

インド独立の時、ヒンディー語の国家の共通語(公用語)化が決定され、英語は移行期間の補助的共通語に格下げされた。ところがそのほかの有力な現地言語からヒンディー語優遇に強い反発が起き、ヒンディー語普及は意図したように進まなかった。一方でインドの高等教育はイギリスの伝統を継いで、英語で行われていた。インド人でありながら、微妙な感性や複雑な表現をインドの言葉では書けない、ニュータイプの「物書き」はそんな環境から育ちはじめていた。

2)現代文学青年の系譜

インドの英語文学は1990年代に急速に市民権を得た。いわゆる経済開放で、都市部に新しい中間層が成長してきた。その多くは英語で教育を受け、欧米風のライフスタイル、消費活動を謳歌している。彼らにとってもともと読み物といえば英米の人気小説、インドの伝統にも必ずしも詳しくない。英語文学の新しい旗手たちの文壇デビューも80年代末から90年代。作家たち自身の世代も経歴も似たようなもの。等身大の今のインド世界を描いて、新中間層を読者に獲得したようなものなのだ。

インドの英語文学は1990年代に急速に市民権を得た。いわゆる経済開放で、都市部に新しい中間層が成長してきた。その多くは英語で教育を受け、欧米風のライフスタイル、消費活動を謳歌している。彼らにとってもともと読み物といえば英米の人気小説、インドの伝統にも必ずしも詳しくない。英語文学の新しい旗手たちの文壇デビューも80年代末から90年代。作家たち自身の世代も経歴も似たようなもの。等身大の今のインド世界を描いて、新中間層を読者に獲得したようなものなのだ。

そんな中、デリー大学のセント・スティーヴン・カレッジがキラ星のごとく作家、詩人、文学評論家たちを輩出して注目されている。インドでは作家活動だけで生計をたてるのは稀で、若い作家たちの多くは他に安定した職業を持っている。だから自然と出身も名門校になるが、昔の東大仏文、早稲田・三田文学といった感じに、文学や芸術を語る学風があるようだ。

抜きん出て評価の高いアミターブ・ゴーシュ Amitav Ghoshは、印欧米の大学で教壇に立つ社会学者。「シャドウ・ラインShadow Line」では、外国にあって祖国に強く思いを寄せる知識人の心の彷徨、という文学的な手法でインド現代史が再検討されている。「カルカッタ染色体」では歴史、IT、細菌学、ベンガル文学などの知識を駆使して読者を知的に挑発する。最新作「ガラスの宮殿 Glass Palace」は英領ビルマに生きたインド人の遍歴の物語。これで「英連邦文学賞」に選ばれたのだが、「英連邦という概念がナンセンスだ」と受賞を辞退して物議を醸した。

シャシー・タルール Shashi Tharoorの本業は国連の専門職員。「偉大なインドの物語 The Great Indian Novel」は、独立運動史を神話叙事詩「マハーバーラタ」にはめ込んだ、表題に恥じない重々しい一作。「ショウビジネス Show Business」では一転して軽妙に映画界を揶揄し、最新作「暴動Riot: A Novel」では宗教や民族対立という旬のテーマを取り上げる。外で働きながらもインド社会の激動を痛感し、書かずにはいられない。しかし本職の立場からはあまり本音で書けない。その結果が巧みな比喩や諧謔精神につながっている、と告白している。余談だがSept.

11同時多発テロが発生した直後、国連のコメンテーターとして発言するタルールがテレビに登場していた。

ウパマニュ・チャタルジーUpamanyu Chatterjeeの「イングリッシュ、オーガスト English, August」の新人官僚アガスティヤ・センは、“インドで一番有名な主人公“といわれカルト的ファンを持つ。実はチャタルジー自身が官僚で、コミカルで風刺の効いた主人公の奮闘ぶりは内幕物としても楽しめる。出世して中堅となったアガスティヤが大事件や大物政治家と対峙する続編「福祉国家の哺乳類 The Mammaries of the Walfare State」が最新作だが、実在の政治家や事件が投影されていて、際どいシリアスさが増している。

アラン・シーリーAlan Sealyは植民地時代の名残である英印混血の家系出身。一族の数奇な歴史を綴った「トロッター・ナーマ Trotter Nama」、インドで老いゆくイギリス人の日々が絵物語のような「エベレスト・ホテル Everest Hotel」など、タイプの異なる作品で筆力を認められた。アヌラグ・マトゥル Anulag Mathurの異文化体験記仕立ての中編「不可解なアメリカ人 Inscrutable Americans」は、一種のビジネス処世本として受け、ロングセラーを続けている。

評論家で編集者のルクン・アドヴァニー Rukun Ahvaniは、文学同人誌「シヴィル・ラインズCivil Lines」で有力新人を発掘する一方、ちょっと難解でユーモアに満ちた小説「雌牛の中のベートーベン Beethoven among the Cows」で自らも書くことを試みた。こうした企画を形にするのは、気鋭の出版社主ラヴィ・ダヤルRavi Dayal(社名も同じ)。彼らのプロデュースの出世頭が、前に紹介したアミターヴ・ゴーシュである。セント・スティーヴンスの文学青年出身者は、多方面で文学界に大きな貢献をしているのだ。

“スティーヴンズ=C・ラインズ“文壇の最新作はルチル・ジョーシーRuchir Joshiの「最後のバカ笑い The Last Jet-Engine Laugh」。グジャラート出身でガンディーと共に独立運動を闘った両親、インド人が海外で活躍する時代を謳歌した主人公、戦闘機乗り兼宇宙飛行士となるその娘までの三代を、主人公が年老いた時点(2030年!)から振りかえるという長編。インド独立史を背景にした家族劇でもあるサルマン・ラシュディの傑作「真夜中の子供たち」に対比させる好評価も飛び出し、その名も「真夜中の孫たち」というコピーがつけられた。

3)ナーラーヤンとナイポール:2001年回顧

少々横道にそれるが、新年ということで昨年の文学界を振りかえって。中身はほとんど二人の大御所の話題に尽きる...。

5月に94才で世を去ったR.K.ナーラーヤンは、「インド英語文学」を確立した功労者であり、旺盛な創作活動を続け生涯現役を貫いた。日本でも森本素世子氏らの翻訳や論考(「ガイド」日本アジア文学協会、「週間百科世界の文学116巻 インドの文学II」朝日新聞社刊、など)に詳しいのでそちらに当たられたいが、これまで本稿に登場した若手作家とはやはり次元が違う巨星だ。

イギリス文学の影響を受け英語で書く、という当時としては非常に限定された階層の出身ではあるが、1930年代から独立運動に鼓舞され「インドとはなにか、自分はインドの中で何者であるのか」という意識を作品に投影させていく。といっても高尚なテーマや世界観ではなく、生涯のほとんどを出身地の南インドで過ごし、架空の町マルグディに展開するインドの素朴な市井の人間模様を書き続けた。また紀行や民話の集成によっても様々な人々の生き様を掘り起こした。伝統と知性を合わせたインドの良識を体現した長老の去った跡は大きい。

10月にはインド系作家V.S.ナイポールがノーベル文学賞を受賞した。こちらは英国作家としてナーラーヤン以上に著名で、かえって「ナイポールってインド人だったの?」という反応の人もいるだろう。中米トリニダードへ移民したインド人の家庭に生まれ、イギリスで高等教育を受け、ジャーナリストとして出発した後作家活動に入った。

結局西欧世界の立場から書いている、と近年は批判を受けるようになったものの、自身の複雑な出自を生かして西東の視点からアジアやイスラム世界を論じた。特に「イスラム紀行(岩波書店)」、その続編「イスラム再訪(岩波書店)」は、昨今の国際情勢で再評価されている(ノーベル賞受賞の決定打になったとの説もある)。

インドに関する著作(「インド 闇の領域」人文書院、など)も多いが、ヨーロッパの知識人のような、インドにとっては辛辣な視点のために、世界的作家にも関わらず「故国」での評判は芳しくなかった。さすがにノーベル賞受賞は大扱いになり、最新作「ハーフ・ア・ライフ Half A Life(岩波書店)」の書評も各所に掲載されている。さらに受賞のコメントやインドのメディア向けに、センチメンタルにインドに秋波を送る発言を連発していたのには、さすがの彼も年なのだろうかと思わず苦笑してしまった(ナイポール作品の邦訳の多くは絶版となっていたが、受賞を契機に次々と再出版されている)。

4)現代史を物語る

2002年の幕開けから、インド・パキスタン関係が世界を揺るがしかねないことになっている。1947年、イギリス植民地からの「独立」は、同時にインドとパキスタンというふたつの国家の「分離」でもあった。言葉や文化を共有するパンジャーブとベンガルという、インドでも有数の豊かな土地が分断された。これを限りに生き分かれた家族、失われた先祖伝来の土地。インドからパキスタン移住を目指したイスラム教徒、その逆の道を辿ったヒンドゥーとシク教徒が行き交い、混乱の中で略奪、強姦、殺戮が起こった。パキスタンからさらにバングラデシュが分離。カシミールの帰属は幾たびかの戦争を経て今も係争中... ガンディーやネルーが活躍する独立運動の表舞台に比べ、「分離」のもたらした現実は身近で過酷だった。新しい国が生まれても、宗教や階層が争いと憎悪を生み、政治家は腐敗し、経済開放は拝金と物欲を助長した。

2002年の幕開けから、インド・パキスタン関係が世界を揺るがしかねないことになっている。1947年、イギリス植民地からの「独立」は、同時にインドとパキスタンというふたつの国家の「分離」でもあった。言葉や文化を共有するパンジャーブとベンガルという、インドでも有数の豊かな土地が分断された。これを限りに生き分かれた家族、失われた先祖伝来の土地。インドからパキスタン移住を目指したイスラム教徒、その逆の道を辿ったヒンドゥーとシク教徒が行き交い、混乱の中で略奪、強姦、殺戮が起こった。パキスタンからさらにバングラデシュが分離。カシミールの帰属は幾たびかの戦争を経て今も係争中... ガンディーやネルーが活躍する独立運動の表舞台に比べ、「分離」のもたらした現実は身近で過酷だった。新しい国が生まれても、宗教や階層が争いと憎悪を生み、政治家は腐敗し、経済開放は拝金と物欲を助長した。

インドの文学では「分離独立」は同時代から重要なテーマだったが、もはやその時代を知らない若い作家にとっても歴史は身近なものなのだ(私の専門が歴史なので、つい注目しがちでもある)。歴史を語るドラマには、しばしば作者の親世代から自分に至る本物の家族の歴史が投影されている。小説に仮託した自分探し、あるいは彼らなりの現代インド論でもある。

タイムスリップした現代青年が独立運動家である若き日の祖母と出会う、ムクル・ケサヴァン Mukul Kesavan の「レンズを通してLooking Through Glass」は、若い視点からの歴史解釈で文壇を刺激した。独立後の転換期を生き抜く家族の物語、ヴィクラム・セト Vikram Sethの「良縁 A Suitable Boy」は、原版で1500ページ近い大長編、歴史大河と呼ぶにふさわしい。さらに世界的なベストセラーになり、インド人作家が名を馳せるきっかけになった。

ヴィクラム・チャンドラVikram Chandraの「赤い大地に振る雨は Red Earth and Pouring Rain」は、米国帰りの青年が故郷で出くわした宗教暴動の中で、背景にある壮大な歴史を紐解く。ロヒントン・ミストリー Rohinton Mistryは、生まれ育った1970年代ボンベイの市井を当時の世相の中に描き出した。その「かくも長き旅(文芸春秋)」と「微妙な均衡 A Fine Balance 」はともに英国ブッカー賞の最終候補に選ばれた名作である。

他の多くの作品でも、随所に織り込まれる歴史のエピソードにはこと欠かない。読みながら、知らない世代にこれだけの影響を及ぼし続ける「分離独立」の重みを改めて感じるのだ。

5)ご当地の文壇

*カルカッタ

インドの英語に地域限定性はないが、作家を多く輩出する地域というのはある(キャンパスの文壇のことは前に書いた)。中でも際立つのはベンガル地方だろう。植民地期の首都カルカッタのお膝元だけに、英国文化に馴染んだ知識人は多い。さらにベンガル語文学の歴史と伝統はインド諸文学中ひときわ輝いており、庶民も詩作や歌謡に親しむ文学の土壌がある。詩聖ラビンドラナート・タゴールは伝統と西欧文化を融合させ、自らの言葉に紡いだ近代ベンガル文化人の星といえる。

インドの英語に地域限定性はないが、作家を多く輩出する地域というのはある(キャンパスの文壇のことは前に書いた)。中でも際立つのはベンガル地方だろう。植民地期の首都カルカッタのお膝元だけに、英国文化に馴染んだ知識人は多い。さらにベンガル語文学の歴史と伝統はインド諸文学中ひときわ輝いており、庶民も詩作や歌謡に親しむ文学の土壌がある。詩聖ラビンドラナート・タゴールは伝統と西欧文化を融合させ、自らの言葉に紡いだ近代ベンガル文化人の星といえる。

すでに紹介したアミターヴ・ゴーシュ、ウパマニュ・チャタルジー、ヴィクラム・セトらはベンガルの人で、作品ではカルカッタやベンガルの個性溢れる風土や人が効果的に、印象的に使われている。ゴーシュ作品の特徴である悩めるインド知識人像や、チャタルジーの主人公アガスティヤが、理の通らない田舎者たちに密かに「クソッタレ」と連発しているシーンなどは、繊細で理屈っぽいベンガル人だから絵になる。セトの「良縁」で、カルカッタの旧家一族の憂いのある誇高さは、独立インドの恩恵を受ける新興の人々と絶妙の対比をなす。

「フリーダムソング Freedom Song」「新世界 New World」などアミット・チョウドリー Amit Chaudhuriの作品からは、南カルカッタの中流家庭が感じられる。魚とスパイスの残り香、雨季の部屋のかすかな黴臭さ、着替えたサリーをたたむ時の汗と絹の匂い...。それに対し、ラージ・カマル・ジャーRaj Kamal Jhaの「青いベッドカバーThe Blue Bedspread」は夜中、病院、不眠症者の寝床、暗くどこか心象風景とも、カルカッタ漂流ともいうような感覚。

海外にもベンガル系作家が多い。アメリカの例だが、1980年代にインド系として最初に名をあげたバーラティ・ムーカジ(「ミドルマン」河出書房新社)、インド系では最も有名なチットラ・バネルジー・ディヴァカルニー、デビュー作「停電の夜に」(新潮社)でピューリッツアー賞、日本でもベストセラーのジュンパ・ラヒリー。先の二人は大学入学で渡米、ラヒリーはベンガル人の移民二世だが、夢見がちで外遊びより詩作が好きな文学少女、大学で文学創作を学び、教壇や社会活動でも活躍、という経歴まで同じ。知と社会的責任を背負うベンガル良家知識人の“血”を感じる。具体的にはディヴァカルニー作品の「スダーとアンジュ」(DHC)の主人公である二人の少女、まさにこれなのだ!

*ボンベイ

ボンベイは漁師だけが住む海辺の寒村だった。湿地と島を埋めたて、本土に続く半島となり、やがてインド最先端の巨大都市が育った。だから漁師を除けば、どんな住民もインドか世界のどこかから流れて来たことになる。コスモポリタン、あるいは根無し草…。父祖の土地の言葉を失い、貧富の違いはあれ限られた土地の中で、スラム、長屋からマラバール丘の高層マンションまで、他所者どうしが寄り集まった世界。ベンガルの伝統文化に裏打ちされ、近代文化人として英語を使うカルカッタの作家とは違う。ボンベイの英語作家には、ほかの術(すべ)はなかったのだ。

ボンベイは漁師だけが住む海辺の寒村だった。湿地と島を埋めたて、本土に続く半島となり、やがてインド最先端の巨大都市が育った。だから漁師を除けば、どんな住民もインドか世界のどこかから流れて来たことになる。コスモポリタン、あるいは根無し草…。父祖の土地の言葉を失い、貧富の違いはあれ限られた土地の中で、スラム、長屋からマラバール丘の高層マンションまで、他所者どうしが寄り集まった世界。ベンガルの伝統文化に裏打ちされ、近代文化人として英語を使うカルカッタの作家とは違う。ボンベイの英語作家には、ほかの術(すべ)はなかったのだ。

ヴィクラム・チャンドラの短編集「愛と憬れのボンベイ Love and Longings in Bombay」の、バーの薄暗がりでの打ち明け話や、裕福な家庭の少年の感傷的な成長記であるアルダシール・ヴァキルArdashir Vakil「ビーチ・ボーイ」(花風社)、通俗小説家でトレンド・リーダーでもあるショーバー・デー Shoba Deの一連の作品の世界は、この町のきらびやかな側面に属する。なのに一見ファッショナブルな人間模様は猥雑でもあり、漠然とした不安、華やかさの裏の喪失感などがつきまとう。

一方、昨年発表された佳作、マニル・スーリー Manil Suriの「ヴィシュヌの死(めるくまーる)」は同じアパートに住む、もう少し生臭い庶民たちの話だ。同じ棟の近所どうしというと、すでに紹介したロヒントン・ミストリーや映画「ボンベイ」が思い浮かぶが、現実にも非常にボンベイ的な風景である。

ミストリーはパールシーという、はるか昔にペルシャ(パールス)から移住したゾロアスター(拝火)教徒の末裔である。規模は小さいが、地盤を持たないコミュニティゆえビジネス(インド屈指のタタ財閥)や官吏、芸術(ズービン・メータ、フレディ・マーキュリー)など、身ひとつで立つ分野で活躍が目立つ。流れ者を受け入れ育んだこの町の寛容さを象徴する存在でもある。先のヴァキルや、最近では「ボンベイ・タイム Bombay Time」のトゥリティ・ウムリガルThrity Umrigarなど故郷を描くパールシー作家は少なくない。

ムンバイという名は漁村だった当時の地名を復活させたものである。しかし古いムンバイをはるかに越え、流れ者を呑み込んで拡大した都市の多くの住民(と出身者)にとって、この町は最初からボンベイであり、ボンベイこそが故郷の名であるのだ。

*南インド

ご当地としては少々広範囲だが、最近目立つのが南インドを舞台にした作品である。そこに共通するのは村の暮らしの中で、作者の父祖がモデルとおぼしき家父長的な土地のリーダーと一家を軸に、時代の変化の中で苦悶する様々な階層の人々が描かれる歴史ドラマの仕立てだ。背景には熱帯雨林の色鮮やかな木々や花、陽光に浮き上がる赤い土、緩く流れる河、貯水池に憩う子供や水牛、村祭の行列...、都会の物語とは全く異なる印象的な空間が展開する。

まず代表は1997年にインド国籍の作家としては初の英国ブッカー賞を受賞したアルンダティ・ロイ Arundhati Royの「小さきものたちの神」(DHC)である。インド南端のケーララの村で、土地の有力者一家が崩壊していく過程が子どもの視点で語られる中に、女性やカースト、地方政治などの社会問題が織り込りこまれ高い評価を受け世界的なベストセラーになった。ただ現在のロイは環境保護、人権、軍拡批判などに深くコミットする闘士活動に専心、鋭い評論文は発表するもののいわゆる文学作品からは遠ざかっている。ロイ自身の注目度は相変わらず高いが作家としての将来はペンディングになっている。

今年発表されたばかりのデヴィッド・ダヴィダール David Davidar「青いマンゴーの家 The House of Blue Mango」は「小さきもの...」のデジャ・ヴを感じさせる。ロイの舞台からも遠くないタミル・ナドゥの海辺の村に独立運動の波が及ぶ。代々の地主として村人と伝統を守ろうとする地主、野心的な新興地主、都会から帰った弁護士、各々の誇りや信念は転換期においては対立の種となり悲劇へ。村を失った彼らの子どもたちの世代を人生の荒波が待ち受ける...。編集者として文壇に関わってきたダヴィダールが、自ら筆を取り数年かけて仕上げたという大作。発売前から評判を呼び英米の大手メディアでも紹介され、大ブレイクの兆し。この点でも男性版のロイのような存在になっている。

ごく最近でもヴィニタ・ヴィジャヤラガヴァン Vineeta Vijayaraghavan「故国 Motherland」、アニター・ラウ・バーダミー Anita Rau Badami「英雄の歩みThe Hero's Walk」、スリランカのタミル系作家シャーム・セルヴァドィライ Shyam Selvadurai「シナモンの庭Cinnamon Garden」などが南の父祖の地を舞台にした同傾向の作品として挙げることができる。親かそれ以前の世代に村を離れ街(時には海外)に住む作者たちにとってあまりにかけ離れた、溢れる自然と理不尽なほどの伝統社会。しかし自分の中にその息吹が伝わっていることを感じる時、それは驚きと強烈な情念となって彼らを書くことに突き動かすのではないだろうか。

6)在外作家:パイオニアとボーダーレス

最後に取り上げるテーマは、海外で活躍する作家。実はこれまでの言及の中にもインドの作家に混じって登場している。ところが作家の出身の違いは体験や視点の差になるということで、文芸批評などでは移民か本国民かにずいぶんこだわり、項目を分けて言及されることが多いのだ。

最後に取り上げるテーマは、海外で活躍する作家。実はこれまでの言及の中にもインドの作家に混じって登場している。ところが作家の出身の違いは体験や視点の差になるということで、文芸批評などでは移民か本国民かにずいぶんこだわり、項目を分けて言及されることが多いのだ。

インド本国における英語文学の先駆、ナーラーヤン、アーナンドらは世界的も評価を受けていたが、知る人ぞ知るマニアックな存在でもあった。「インド人」の作家として広範に認知されたのは中米のインド移民出自のナイポールであり、インド人作家がもてはやされるきっかけはイギリス在住のサルマン・ラシュディのブレークであった。このように事実上のパイオニアが在外インド人作家だったこと、さらにインド本国での英語文学への冷遇が重なって、一時はインド英語文学の作家とは在外インド人であるという見方もされていた。事実ラシュディ後に英米の文壇で実績を上げた多くの作家が在外南アジア人や移民の子弟であった。

スリランカ系でカナダ在住のマイケル・オンダーチェMichael Ondaatje(ブッカー賞賞の「イギリス人の患者」、「アニルの幽霊」、いずれも新潮社)、ロヒントン・ミストリー、アメリカではバーラティ・ムーカジ、チットラ・バネルジー・ディヴァカルニー、パキスタン系パールシーのバプシ・シドゥワBapusi Sidhwaら。パキスタン系のハニフ・クレイシHanif Kureishi(映画化された「マイ・ビューティフル・ランドレッド」や長編小説「郊外のブッダ」中央公論社など)、インド系のミーラ・サイヤルMeera Syal(“Anita and Me”)はイギリスの移民二世である。移民社会が古いイギリスでは、他の分野でも文化のメインストリームに南アジア系二世、三世のアーチストが活躍している。最近のハニフ・クレイシは、移民や異文化といった題材を敢えて使わない。マイノリティ作家というカテゴリーを越え、インド英語文学の中で語る存在ではなりつつあるのかもしれない。

アメリカでは現地生まれ世代がやっと成人したばかりで、二世作家は少なく未知数だがチャレンジ精神は認められる。日本でも話題になったジュンパ・ラヒリーもまだ一作だけの作家で発展途上である。

しかしインド本国での英語文学への評価が激変して、ブームを担うインド国籍の若い作家が英語育ちのうえ、世界各地でボーダーレスな活躍をするようになっていることから、在外作家という言葉も意味を失いつつあるように思える。

7)在外作家:サルマン・ラシュディ

さて大トリはサルマン・ラシュディ Salman Rushdieにご登場願おう。残念ながら日本では、イスラム教冒涜のかどで命を狙われるきっかけになった「悪魔の詩(新泉社)」の作家、というだけの認知だが、世界の文壇、特に欧米での人気と評価は大変なものである。文学的にその作風は「マジック・リアリズム」という言葉で表される。魔術や幻想、いかにも作り事のような仕掛けがありながら、荒唐無稽で終わらせない強烈でリアルな本筋が展開される。美術や音楽など気鋭のアーチストにカルト的ファンを持ち、ラシュディを接点に異分野コラボレーションが実現するほどの影響力がある。しかし多彩すぎる題材、難解な文体、馴染みの薄いテーマなどあまり日本市場向きでないのは確かだ。

さて大トリはサルマン・ラシュディ Salman Rushdieにご登場願おう。残念ながら日本では、イスラム教冒涜のかどで命を狙われるきっかけになった「悪魔の詩(新泉社)」の作家、というだけの認知だが、世界の文壇、特に欧米での人気と評価は大変なものである。文学的にその作風は「マジック・リアリズム」という言葉で表される。魔術や幻想、いかにも作り事のような仕掛けがありながら、荒唐無稽で終わらせない強烈でリアルな本筋が展開される。美術や音楽など気鋭のアーチストにカルト的ファンを持ち、ラシュディを接点に異分野コラボレーションが実現するほどの影響力がある。しかし多彩すぎる題材、難解な文体、馴染みの薄いテーマなどあまり日本市場向きでないのは確かだ。

ボンベイの裕福なイスラム商家に生まれ、留学のため少年期に渡英する。しかし出世作で、全ブッカー受賞作の中の最高作にも選ばれた「真夜中の子供たち」から、「恥」(以上、早川書房)、「悪魔の詩」「ムーア最後の吐息 The Moor's Last Sigh」「彼女の足元の大地 The Ground Beneath Her Feet」「激怒 The Fury」まで長編小説では、いずれも独立運動、歴史と政治、宗教や階層対立、在外移民などインド、南アジア現代が素材になっている。

さらにどの作品にもボンベイという街が単なる舞台でなく、まるで生きもののように様々の顔と性格を有して描かれる。後に実家がパキスタンに移住して喪失した「帰る故郷」が、かえって彼の中に原風景として醸造されたかのようだ。

またラシュディ作品は在外インド人やボーダーレスな人々を描くことでも先進的だった。当初は「あれはインド人でない」と見放されていたラシュディと移民社会。しかしラシュディは「海外の優れた同胞」に変わり、越境する人々、ビジネスや文化が今更のようにもてはやされている。インドの現実がやっとラシュディに追いついたのだ。(ラシュディの邦訳既刊には短編集、エッセイ、寓話などもある)

<付録1:最新作>

2002年は大物や注目作家の新作ラッシュだった。インドの大手誌も特集を組んだが、多くはこの連載中にそれより早く言及済みだった。そこに洩れた最最新作をここに紹介。

2002年は大物や注目作家の新作ラッシュだった。インドの大手誌も特集を組んだが、多くはこの連載中にそれより早く言及済みだった。そこに洩れた最最新作をここに紹介。

ロヒントン・ミストリーの「家族の事情 Family Matters」は、老いと介護がテーマ。どこの家庭でもありそうな「問題」を語る手法は相変わらず上手い!シヴ・セーナの台頭は、パールシーや流れ者を受け入れてきた「ボンベイ」の姿を変えていく...。ミストリー作品の今後はどうなるんだ!

チットラ・バネルジー・ディヴァカルニーの「The Vine of Desire 」は、ファンも多い「スダーとアンジュ」の気になる続編。アメリカで苦悶する若いインド人たちのその後。アンジュの夫スニルの存在ががぜん大きくなると言ったら...、その先は?

アミット・チョウドリーの新作「Real Time」は単行本未収録だった短編を集めた。これまでの彼の長編の背景が納得できる自伝的な作品が目を引く。

大物バーラティ・ムーカジも最近は酷評されがちだったが、「Desirable Daughters 理想的な姉妹」でインド物に回帰して勝負か。

英国生まれの二世作家ハリ・クンズルHari Kunzru の本格的デビュー作「印象派 Tne Impressionist」は、植民地期に数奇な運命を辿る青年の物語。各書評はおおむね上々。

<付録2:映像で見るインド英語文学>

映画祭を除けば日本公開は少ないが、多くは英米でビデオやDVD化されている。

ロヒントン・ミストリーの名作を名優ナスィールッディーン・シャー、ローシャン・セトらが演じるのは「Such A Long Journey(かくも長き旅)」。

在米の医師で作家のエイブラハム・ヴェルギースの自伝的作品をインド人監督ミーラ・ナイールがテレビ映画化した「My Own Country」。出演は「イングリッシュ・ペイシェント」のナヴィン・アンドリュース、オスカー女優のマリサ・トメイ他。

印パ分離に翻弄された庶民を描くバプシ・シドゥワの「Ice-Candy Man(Cracking India)」が原作の「1947 The Earth」の主演は、ヒンディー映画スター、アーミル・カーン。

小説のイメージをうまく映像化した「English, August」、原作のウパマニュ・チャタルジーは同作のデーヴ・ベネガル監督の次回作「Sprit Wide Open」(2作とも東京国際映画祭で上映された)の脚本も担当。

ロンドンで激賞されたアユーブ・カーン・ディンの戯曲「East is East」は、「僕の国、パパの国」の題で映画化され日本でも単館上映ながら大当たりした。

インド移民を主人公にした映画「Bhaji on the Beach」の脚本家ミーラー・サイヤルの処女小説「Anita and Me」は映画版制作中。「マッリの種」や「スター・ウォーズ(最新作」」、ミュージカル「ボンベイ・ドリームズ」にも出演のアイシャ・ダルカルが主演とか。

** ここで紹介する作品の多くは洋書で入手できるので、著者とタイトルをアルファ

ベット併記した。絶版の場合はご了承を。

** 長く定着した地名の言い換えは文学的響きにも関わるので、本稿の中ではカルカ

ッタ、ボンベイなどで統一した。

関口のホームページに戻る

インドの英語文学は1990年代に急速に市民権を得た。いわゆる経済開放で、都市部に新しい中間層が成長してきた。その多くは英語で教育を受け、欧米風のライフスタイル、消費活動を謳歌している。彼らにとってもともと読み物といえば英米の人気小説、インドの伝統にも必ずしも詳しくない。英語文学の新しい旗手たちの文壇デビューも80年代末から90年代。作家たち自身の世代も経歴も似たようなもの。等身大の今のインド世界を描いて、新中間層を読者に獲得したようなものなのだ。

インドの英語文学は1990年代に急速に市民権を得た。いわゆる経済開放で、都市部に新しい中間層が成長してきた。その多くは英語で教育を受け、欧米風のライフスタイル、消費活動を謳歌している。彼らにとってもともと読み物といえば英米の人気小説、インドの伝統にも必ずしも詳しくない。英語文学の新しい旗手たちの文壇デビューも80年代末から90年代。作家たち自身の世代も経歴も似たようなもの。等身大の今のインド世界を描いて、新中間層を読者に獲得したようなものなのだ。 2002年の幕開けから、インド・パキスタン関係が世界を揺るがしかねないことになっている。1947年、イギリス植民地からの「独立」は、同時にインドとパキスタンというふたつの国家の「分離」でもあった。言葉や文化を共有するパンジャーブとベンガルという、インドでも有数の豊かな土地が分断された。これを限りに生き分かれた家族、失われた先祖伝来の土地。インドからパキスタン移住を目指したイスラム教徒、その逆の道を辿ったヒンドゥーとシク教徒が行き交い、混乱の中で略奪、強姦、殺戮が起こった。パキスタンからさらにバングラデシュが分離。カシミールの帰属は幾たびかの戦争を経て今も係争中... ガンディーやネルーが活躍する独立運動の表舞台に比べ、「分離」のもたらした現実は身近で過酷だった。新しい国が生まれても、宗教や階層が争いと憎悪を生み、政治家は腐敗し、経済開放は拝金と物欲を助長した。

2002年の幕開けから、インド・パキスタン関係が世界を揺るがしかねないことになっている。1947年、イギリス植民地からの「独立」は、同時にインドとパキスタンというふたつの国家の「分離」でもあった。言葉や文化を共有するパンジャーブとベンガルという、インドでも有数の豊かな土地が分断された。これを限りに生き分かれた家族、失われた先祖伝来の土地。インドからパキスタン移住を目指したイスラム教徒、その逆の道を辿ったヒンドゥーとシク教徒が行き交い、混乱の中で略奪、強姦、殺戮が起こった。パキスタンからさらにバングラデシュが分離。カシミールの帰属は幾たびかの戦争を経て今も係争中... ガンディーやネルーが活躍する独立運動の表舞台に比べ、「分離」のもたらした現実は身近で過酷だった。新しい国が生まれても、宗教や階層が争いと憎悪を生み、政治家は腐敗し、経済開放は拝金と物欲を助長した。 インドの英語に地域限定性はないが、作家を多く輩出する地域というのはある(キャンパスの文壇のことは前に書いた)。中でも際立つのはベンガル地方だろう。植民地期の首都カルカッタのお膝元だけに、英国文化に馴染んだ知識人は多い。さらにベンガル語文学の歴史と伝統はインド諸文学中ひときわ輝いており、庶民も詩作や歌謡に親しむ文学の土壌がある。詩聖ラビンドラナート・タゴールは伝統と西欧文化を融合させ、自らの言葉に紡いだ近代ベンガル文化人の星といえる。

インドの英語に地域限定性はないが、作家を多く輩出する地域というのはある(キャンパスの文壇のことは前に書いた)。中でも際立つのはベンガル地方だろう。植民地期の首都カルカッタのお膝元だけに、英国文化に馴染んだ知識人は多い。さらにベンガル語文学の歴史と伝統はインド諸文学中ひときわ輝いており、庶民も詩作や歌謡に親しむ文学の土壌がある。詩聖ラビンドラナート・タゴールは伝統と西欧文化を融合させ、自らの言葉に紡いだ近代ベンガル文化人の星といえる。 ボンベイは漁師だけが住む海辺の寒村だった。湿地と島を埋めたて、本土に続く半島となり、やがてインド最先端の巨大都市が育った。だから漁師を除けば、どんな住民もインドか世界のどこかから流れて来たことになる。コスモポリタン、あるいは根無し草…。父祖の土地の言葉を失い、貧富の違いはあれ限られた土地の中で、スラム、長屋からマラバール丘の高層マンションまで、他所者どうしが寄り集まった世界。ベンガルの伝統文化に裏打ちされ、近代文化人として英語を使うカルカッタの作家とは違う。ボンベイの英語作家には、ほかの術(すべ)はなかったのだ。

ボンベイは漁師だけが住む海辺の寒村だった。湿地と島を埋めたて、本土に続く半島となり、やがてインド最先端の巨大都市が育った。だから漁師を除けば、どんな住民もインドか世界のどこかから流れて来たことになる。コスモポリタン、あるいは根無し草…。父祖の土地の言葉を失い、貧富の違いはあれ限られた土地の中で、スラム、長屋からマラバール丘の高層マンションまで、他所者どうしが寄り集まった世界。ベンガルの伝統文化に裏打ちされ、近代文化人として英語を使うカルカッタの作家とは違う。ボンベイの英語作家には、ほかの術(すべ)はなかったのだ。 最後に取り上げるテーマは、海外で活躍する作家。実はこれまでの言及の中にもインドの作家に混じって登場している。ところが作家の出身の違いは体験や視点の差になるということで、文芸批評などでは移民か本国民かにずいぶんこだわり、項目を分けて言及されることが多いのだ。

最後に取り上げるテーマは、海外で活躍する作家。実はこれまでの言及の中にもインドの作家に混じって登場している。ところが作家の出身の違いは体験や視点の差になるということで、文芸批評などでは移民か本国民かにずいぶんこだわり、項目を分けて言及されることが多いのだ。 さて大トリはサルマン・ラシュディ Salman Rushdieにご登場願おう。残念ながら日本では、イスラム教冒涜のかどで命を狙われるきっかけになった「悪魔の詩(新泉社)」の作家、というだけの認知だが、世界の文壇、特に欧米での人気と評価は大変なものである。文学的にその作風は「マジック・リアリズム」という言葉で表される。魔術や幻想、いかにも作り事のような仕掛けがありながら、荒唐無稽で終わらせない強烈でリアルな本筋が展開される。美術や音楽など気鋭のアーチストにカルト的ファンを持ち、ラシュディを接点に異分野コラボレーションが実現するほどの影響力がある。しかし多彩すぎる題材、難解な文体、馴染みの薄いテーマなどあまり日本市場向きでないのは確かだ。

さて大トリはサルマン・ラシュディ Salman Rushdieにご登場願おう。残念ながら日本では、イスラム教冒涜のかどで命を狙われるきっかけになった「悪魔の詩(新泉社)」の作家、というだけの認知だが、世界の文壇、特に欧米での人気と評価は大変なものである。文学的にその作風は「マジック・リアリズム」という言葉で表される。魔術や幻想、いかにも作り事のような仕掛けがありながら、荒唐無稽で終わらせない強烈でリアルな本筋が展開される。美術や音楽など気鋭のアーチストにカルト的ファンを持ち、ラシュディを接点に異分野コラボレーションが実現するほどの影響力がある。しかし多彩すぎる題材、難解な文体、馴染みの薄いテーマなどあまり日本市場向きでないのは確かだ。 2002年は大物や注目作家の新作ラッシュだった。インドの大手誌も特集を組んだが、多くはこの連載中にそれより早く言及済みだった。そこに洩れた最最新作をここに紹介。

2002年は大物や注目作家の新作ラッシュだった。インドの大手誌も特集を組んだが、多くはこの連載中にそれより早く言及済みだった。そこに洩れた最最新作をここに紹介。